いや〜、これは面白いですね、ぶっ飛んでいますね、まさしく奇想天外にして、規格外ですと言うよりは、規格そのものが存在しないので、したがって規格の内も外もない、なにかそんな感じです!

今年の4月28日に読み始めた「ドン・キホーテ」(岩波文庫版全6巻)が、今、第4巻、すなわち、後篇の第1巻まで来ましたが、1年ぶりにようやく港に戻って来られた感じ、それも着いたら、とんでもなく大きな港だったので、「これでしばらくゆっくり滞在できるぞ!」という、まさにそんな感じです。

貧困に喘ぎながら、生涯、貧窮生活を送ったセルバンテスさん、ブラボー、この作品は、最高にして完璧です!

そうなんです、昨年の7月10日に、トーマス・マンの「ヨゼフとその兄弟たち」(新潮社版全6巻)を読了した後、あまりにも大きな読書体験のあとに起こりがちな、いざ港から出港したのはいいけれども、長い長い航海の末に、もう港に戻って来れなくなった難破船のようになってしまい、さすがに途中、大ゲーテのあたりから、ちょっと焦り出して、「恐るべし、トーマス・マン、まずいぞ、これは、もう何を読んでも、ジャストミートできなくなっているぞ!」と思い始めたのですが、さすがに燦然たる世界文学の宝庫は、僕の杞憂など軽く吹っ飛ばして、この418年前の物語の中に、どすん!と力尽くで引きずり込んだのでした。

え〜と、5月に還暦を迎えて、いまさら、このあまりにも世界的に有名な作品「ドン・キホーテ」初読ですというのも、大変お恥ずかしいのですが、初読なものは初読で致し方ない、何事も遅い僕の人生にこそふさわしいという訳で、それでも、さすがに第1巻のなかほどあたりで、いくらなんでも僕みたいなのでも気づきましたが、これは作者は、わざと(故意に)作品を壊しにかかって、書いていますよね。

これは、小説でも絵画でも同じだと思うのですが、文字通り作る者である作者は、なかなかこれが簡単にできそうでできないんです。

なぜなら、とても単純な心理が働いて、作品を壊しにかかると、支離滅裂になるのではないか、収拾がつかなくなり、崩壊するのではないかという恐れが、ひとりでに出てくるからです。

そこを軽く吹っ飛ばして、乗り越えて、すごいですね、このスケールは、物語の枠組み、骨格、規模がまるで違う!

作品の骨太さと言うよりは、それ以前に、変なたとえになりますが、作者の人間としての骨の太さ、そのもの自体が、根本的になにかもう全く違う感じがします。

これは、学校を出たばかりの人には、ちょっと、書けないのではないか、それでは、晩年にいたれば書けるのか、そこのところ。

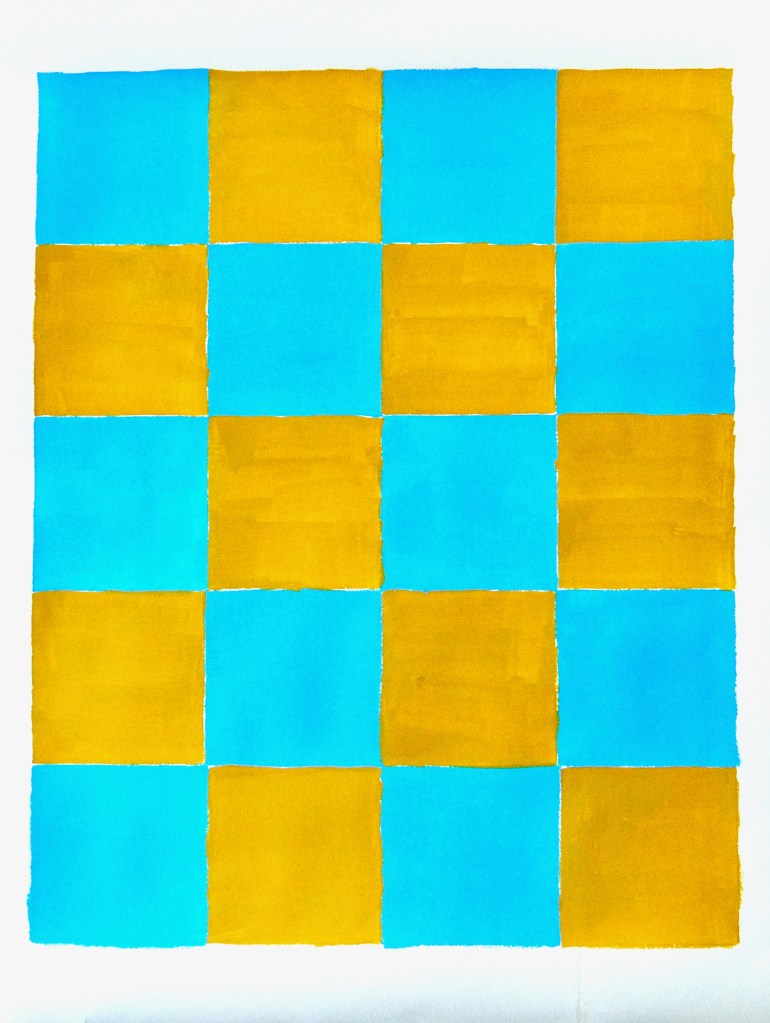

それでもって、これは、パソコンでもノートでもいいのですが、真ん中に縦線を引いて、そんなことは世界中の研究者がとっくにやっていることでしょうが (それにしても、この400年の間に世界中の「ドン・キホーテ」の研究者って、一体何人いたのだろう?これは、ちょっと想像がつかない)、左側にドン・キホーテの言動を、右側にサンチョ・パンサの言動を順番に書き出していって、どこのあたりから、サンチョ・パンサの脳が、ドン・キホーテ化していくのかについて考えてみるのも面白いでしょうが、僕の場合は、仕事柄、これを色でいきたい、すなわち、色のしりとりですね。

最初のスタートの色だけ自分で決めてあげて、なぜか右側のサンチョ・パンサが、意表を突いて先行で藍色でいきましょう!

遅れてスタートの後攻のドン・キホーテは、オレンジ色で出発!

そして、パソコン(ノート)の上から下へと時系列で、パン、パン、パン、パンと色に変換していく、実に楽しい!

さらに左側のドン・キホーテから、右上や右下のサンチョ・パンサの色を眺める、もちろん真横もOK。

これって、昨日も当サイトに作品をアップしましたが、実は今、僕が制作しているシリーズに、ぴったり通じます。

その時、ぶっ飛んでいないといけない、セルバンテスさんくらい脈絡をはずしてこないといけない、緑の横にお決まりの赤じゃいけない、あまりにも当たり前過ぎて。

どのくらいぶっ飛んでいるかというと、ここまで「ドン・キホーテ」について書いてきて、突然、我が阪神タイガースの話をするとか、そのくらい脈絡をはずしてこないといけない。

つまり、故意ですね。

うん?プラス、天然も入っているな。

おっ、そうか、ちょっとわかってきたぞ!

セルバンテスさんは、実は本能に忠実に書いているのかもしれない、まあ、少なくとも並外れた直感力がある。

どうしてって、あの作中作「愚かな物好きの話」は、それ自体が単独の短編として大変な評価を受けているようだけれども、いくらなんでも長い、長過ぎると思う。

でも、どうしてもそうしたいんだろうな、おそらくセルバンテスさんは。

間が抜けようが、抜けまいが、とにかく、そうしたい。

多少、間が抜けようが、そんなことは、これまでの人生経験からなんでもない、いたってなんでもない、なにかそんな本能的な色合いの感じがする。

ただし、これには、スペイン人の国民性と言うか、気質や精神性のようなものも、合わせて考慮に入れないといけないように思います。

彼ら/彼女らにとっては、作中の3章くらい、全く他の短編に割くのは、別にどうってことはないのかもしれない。

実際に僕は、2002年にきっちり3ヶ月間、スペインで生活していたのですが、とにかくなによりも、とてつもなく暑い国でした、旅行ガイドの1行目には、きっと素敵な笑顔に出会えますなんて書いていないで、とにかく暑い国ですってちゃんと書いてください、でも必死で勉強した暑い1日の終わりに、いつもの街の角のバルで、一切れのいわしの酢漬けをつまみにセルベッサを1杯、・・・ではなくて、それから、あれ、バルのビノのはしご酒、あれは日本にはない慣習で、日本の1次会、2次会なんかとは全く違い最高でした、旅行ガイドの2行目には、とにかく一杯やるには最高の国ですってちゃんと書いてください、でも一番うまいのはなんと言っても、ガリシア州の地酒リベイロで、あのビノブランコのよく冷えたのを・・・、ではなくて、そういうことではなくて、なにか地道に一つのことをコツコツと、途方もない期間続けることを、平然となんでもないこととするような、ロングランをお手の物とするような深いメンタリティーを感じました、そうです、それが言いたいんです!

う〜ん、それにしても、「ドン・キホーテ」は、色のインスピレーションを授かるには、まさしく宝庫ですね。

まだ途中ですが、人生をかけて研究していくべき書物であり作品あることが、すでに十分に明らかです。

これは、本当にすごい物語です!

さらに、セルバンテスさん (1547-1616) が、「ドン・キホーテ」の前篇を世に問うたのが1605年 (ちなみに、後篇が出版されたのは1615年)。

前篇が出された58才からの10年間に主要作品を出版したという、尋常一般とはいかにもかけ離れた人生が、遅く絵を始めて、今、当時の彼と、ほぼ同年齢に達したと言うか、すでに超えた僕に勇気を与えるか、どうなんだろう?

どうなんだろうって、どうなんですか。

ちなみに、1605年と言うと、まさしくこれは江戸時代が始まった頃ですよね。そうすると、当時の日本人の平均寿命は、あくまで大体ですけれど、データによれば、およそ40才くらいだったのではないでしょうか。

それから、この物語を読んでいて感じたのですが、ドン・キホーテが風車に突撃したあの有名なエピソードなどには、あまり心躍らされず、なぜか、つくづく、人の人生は、人それぞれだなと思いました。

いや〜、人生っていうのは面白いものなんだな、わからないものなんだなと感じました。

セルバンテスさんのように、人生の中で起きた一つ一つのことを糧として、後半生にではないですよね、ようやく晩年にいたって、大きな実りをもたらす人もいれば、若い頃は、光り輝いていたのに、後半生にいたって、次第にその輝きを失っていく人もいる、なにかそんなことをしみじみと考えさせられました。

それから、もう一つ、これだけ物語を自在に展開させておいて、僕が苦手とするところの、いわゆるストーリーテラーの臭いが、少しもしないですね、これは不思議だ、どうしてなんだろう?

やっぱり、なにか、あれなんじゃないだろうか、本能で舵を切って、書いているのではないだろうか、意図尽くめで書けないですよね、これは、全く前に進めなくなってしまうもの。

船長としての自由、余裕、ユーモア、諧謔、皮肉、風刺・・・、そのあたりでしょうか、この物語を生み出す原動力は。

なるほどね、収拾がつかないから、逆に物語が前へ進む、これは、大きなヒントをもらいました。

うん?これを創作に意識的に取り入れているのでしょうか?

おそらく、取り入れているのでしょうね、取り入れているからこそ、400年以上も読み継がれている・・・。

逆ベクトルで、逆ベクトルで、壊しにかかって、意識の壁を乗り越える、手の内に入れない、う〜ん、そうか、わかった。

それによって、登場人物たちが、僕の場合で言ったら色と形が、ひたすら踊り出す・・・、そうか!

最後になりましたが、これももうすでに十二分に明らかですが、まさしく名訳中の名訳ですね。

牛島信明氏、本当にありがとうございました!

「ドン・キホーテの旅」も読ませていただきましたが、実にかけがえのない方を亡くしました。

残り3巻、貴重な世界の文化遺産を、これからも有り難く大切に読み進めてまいります。

2023年7月1日

和田 健

付記:

さまよい続けた難破船和田丸のこの1年間の主な航海リスト。

出版社の皆様、文字を大きく、装丁や紙質も大切でしょうが、とにかくひたすら文字だけは大きく、何卒、よろしくお願いいたします!

1. G・ガルシア=マルケス「百年の孤独」(新潮社)

2. トーマス・マン「掟」(トーマス・マン全集第Ⅷ巻、新潮社)

3. トーマス・マン「トーニオ・クレーゲル」(トーマス・マン全集第Ⅷ巻、新潮社)

4. ゲーテ「若きウェルテルの悩み」(岩波文庫)

5. ゲーテ「ヴィルヘルム・マイスターの修行時代」(岩波文庫)

6. エミール・ゾラ「大地」(上中下巻、岩波文庫)

7. ホフマン「くるみ割り人形とねずみの王さま」(光文社古典新訳文庫)

8. ホフマン「砂男 / クレスペル顧問官」(光文社古典新訳文庫)

9. ホフマン「黄金の壺」(光文社古典新訳文庫)

10,ゴットフリート・ケラー「ゼルトヴイーラの人々 第一話」(ケラー作品集第一巻、松籟社)

11.ゴットフリート・ケラー「緑のハインリヒ」(全四巻、岩波文庫)

12.W・サマセット・モーム「月と六ペンス」(岩波文庫)

13.ポール・ゴーガン「ノア・ノア」(岩波文庫)

14.W・サマセット・モーム「人間の絆」(上下巻、新潮文庫)

15.牛島信明「ドン・キホーテの旅」(中公新書)

後日記1 :

さてさて、お楽しみの後篇が始まりました。

まず、贋作の続篇の作者に対する冒頭の「読者への序文」、これがすごいですね。

なにか批判の文章は、このように書くものだという一つのお手本のようにさえなっています。

それから、モーロ人のシデ・ハメーテ・ベネンヘーリですか、これは、前篇でもかなり感じましたが、この人が述べる物語をセルバンテスが展開していくという形をとっている。

さらに、学士サンソン・カラスコですか、この人を登場させることによって、前篇の内容が、伝記として、本になって、とっくに世の中に出まわっているという形をとり入れている。

これらによって立体感や距離感が出ますよね、自然と。

ちなみに、このモーロ人という設定は、明らかに意図的ですね。

このあたりの場面設定は、もう本当に見事、上手いなあと言うしかない!

これは、容易に想像されますが、後世に多大な影響を与えたでしょうね。

すぐに、具体的な小説家の名前が思い浮かびました。

絵画で言えば、これだけすごいとなると、やはり、レンブラント (1606-1669) クラスでしょうか。

ちなみに、同国人のベラスケスは、1599-1660か。

参考までに、我が国の徳川家康が、1542-1616。

こうした時代にあって、一体、どこのあたりから、こうした数々の独自なと言うよりは、特異な発想を得ているのだろうか?

非常に興味があります。

この点、専門の研究者は、どのように分析しているのだろう、つまりは発想の源ですね。

それから、初読では致し方ありませんが、この物語を読み込んで、立体的に吊るし上げていった時 (と言うのも意味が通じないかもしれませんが)、おそらく、直感なのですが、キーワードは「魔法(使い)」なのではないでしょうか?

頻繁に出てきますよね、「サンチョよ、それは魔法にかけられているのじゃ」みたいな感じで。

結局、みんながドン・キホーテとサンチョ・パンサを、ことごとく笑いものにしますよね。

でも、実際に魔法にかけられているのは、笑っている方なのだと、ここのところ。

これが、400年後の現在を生きていても、なにか同じ構造を感じるものが人々の心の中に自ずと生まれる。

セルバンテスのスパイスが、400年後の今も必然的にふりかかってくるので、読み継がれる。

なにかそんなことを感じました。

じゃ、セルバンテスは、400年後の世界のことまで見通した上で、この物語を書いていたか?

それは、ないでしょうね、そんなことは間違いなくないと思いますけれども。

う〜ん、直感で書いていたのかなあ、本能で書いていたのかなあ、ただ書きたいように自由に伸び伸びと書いていたのかなあ。

少なくとも、計算尽くめでは、書いていないな、計算尽くだと書けないでしょう、この物語は。

実際に前篇で、いろいろと細かい、決して細かくはないか、辻褄が合わない箇所も出てきていますし。

サンチョの灰色の驢馬の件や、サンチョが旅行かばんのなかから見つけた百エスクードの金貨の件などがそれに当たります。

もしかしたら、実験で書いていたのかもしれない、実験で書いていたのなら、書けるな、実験ならリラックスして力が入らないもの。

人生の晩年にいたるまで、どうせ一生懸命に書いても書いても誰も認めてくれないし、ああ、それだったら、人生の最後に、最後くらい好きなように、思う存分、実験として書いてやるぜ!

みたいな心境であれば、この爆発的な祝祭的な物語を一作家として、それでも、もちろんかなり大変なことですが、なんとか書けるように思います。

それと先程の立体構成の秀逸さとは、また別の観点になりますけれども。

この立体構成を作品に取り入れることによって、セルバンテスが言質の担保を取りやすくしている、作家のまわりに猶予のゾーンを設け、動きを取りやすくしているのは、後篇第3章のサンチョ・パンサの「あのモーロの犬めがキャベツと籠をごちゃまぜにしやがったのよ。」(後篇第一巻、p.67)からも明らかだと思います。

そういうところは、かなり用意周到に手ぬかりなく、事前に環境を整備してから、作品に取りかかっているな。

後日の作品批判に、耐え得るように、ワンクッション置いて緩衝地帯を設けていますね。

と、同時に、自分の性格を熟知していますね。

自分はそそっかしくて、熱中すると、バァーといくところがあるけれども、あらかじめこうしておけば、あとあとも、なにかミスがあった時に、やりやすいだろうなと。

どうなのでしょう、環境を整えて、邪魔を取り除いて、そして思う存分、自在に腕を振るって、自分が納得がいくまでとことん書いて、要は勢いを大切にして、リズムを忠実に守り、出てきた細かいミスなんか、そんなもん、どうしたって出るものなのだから、あとあと直せばそれでいいのよ、いちいち細かいことを指摘しやがってよ、けっ、っていう感じかなあ。

なにかそういう類いの内に秘めた激しい闘志や気概とともに、人生の最後になにかちょっと思い切り楽しんで遊んでやろうぜ、これまで俺の人生は苦労ばかりだったからな、このまま死ぬのはなにかもったいないよな的な、饒舌なユーモアや諧謔を感じます。

なんて言うのか、文学的な金字塔を打ち立てたいという感じではないような気がします。

一人の人間として、自分のこれまでの人生への、そしてさらには世の中への皮肉が、強く込められている感じがします。

ますます、このあとの続きを読むのが楽しみになってきました。

2023年7月2日

和田 健

後日記2 :

後日記1に書きましたセルバンテスの立体構成の秀逸さにつきまして、僕の読み込みが甘く、後日記1の修正も含めて、その後に判明したことを、ここで一度、きちんと整理したいと思います。

え〜と、「ドン・キホーテ」には、アラビア人の原作者であるシデ・ハメーテ・ベネンヘーリが書いた、まずアラビア語の原典がある、これは事実ですね。

そして、この人は、歴史家であるという設定です。

「アラビアの歴史家、シデ・ハメーテ・ベネンヘーリによって著された、ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ伝」(前篇第一巻、p.165, 166)とありますから確実です。

さらに、「その名に<シデ>という敬称が冠せられているところからして著者はモーロ人である」(後篇第一巻、p.58)とありますから、モーロ人でもあるのでしょう。

Cideは男性の敬称だそうです。

「それはアラビア語で<主君>を意味するのだからな。」(後篇第一巻、p.56)ともあります。

他にも、「それはモーロ人の名じゃ」(後篇第一巻、p.55)、「それを著わしたのがモーロの賢者である」(後篇第一巻、p.60)や、「そのモーロの旦那が真実を語る」(後篇第一巻、p.64)など、著者がモーロ人であるということがたびたび出てきますと言うか、明らかに意図的に強調されています。

「それを(バイリンガルのモーロ人が)スペイン語に翻訳し、それを第二の作者たるセルバンテスが編集することによって成立した」(前篇第一巻、訳注、p.413)という流れになっています。

「また、広く江湖の楽しみに共せんとして、その伝記をアラビア語からわれらのカスティーリャ語に翻訳する労をとった奇特な人物にさらなる幸いあれ!」(後篇第一巻、p.59)ともありますので、ここで整理してまとめますと、シデ・ハメーテ・ベネンヘーリ(A)が書いたアラビア語の原作を、別のバイリンガルのモーロ人(B)がスペイン語(カスティーリャ語)に翻訳し、それをセルバンテス(C)が編集しているという構成で、よろしいでしょうか。

つまり、Aが書いたものを、Bが翻訳し、Cが編集しているという、ややこしいスタイルになっています。

そこで、セルバンテス(C)は、シデ・ハメーテ・ベネンヘーリ(A)こそが、原作者であり、第一の作者でもあり、自らのことは、「本書の第二の作者」(前篇第一巻、p.159)とも、また「継父」(前篇第一巻、p.12)とも称している訳です。

そして、これらの著作上の立体構成は、すべて技法上のからくりであって、実際には、セルバンテスが初めから自分一人で書いて発表している訳です。

つまり、当初から、どのような時も、AやBは存在せずに、いつもCが一人いるだけな訳です。

そこでですね、肝心なことになりますが、後日記1で、僕は、どこからこの特異な発想(A→B→C)を得たのか、その発想の源は、どこのあたりなのかと書いたのですが、つまりはですね、僕はてっきりこれはセルバンテス自身が、創造した構成だと思ったのですが、大変残念ながら違うんですね、これが。

「ちなみに、架空の作者の設定というのは、「ドン・キホーテ」がパロディの対象としている騎士道物語において頻繁に用いられた手法であった。」(前篇第一巻、訳注、p.413)とありますから、まずここは、セルバンテスは、先人のやり方をそのまま踏襲してきたと考えるべきですね。

なんだ、少しがっかり。

つまり、少しがっかりと言うのは、読み込めば読み込むほど、このA→B→Cからなる特異な構成が、まるで舞台装置のように、場面の設定や、その切り替えに、大きく貢献していることは明白な事実であり、このことが、「ドン・キホーテ」の物語に立体感や距離感を与え、さらにはそこに重層的な要素さえ加わってくることで、結果として、豊かな実りを確実にもたらしているように、僕には思えるからです。

2023年7月6日

和田 健

後日記3 :

後篇の第二十章、カマーチョの婚礼まできました。

え〜と、これはもう、後篇の第十章が、キーポイント、物語の転換点になることは、この時点で、ほぼ明らかですね。

すなわち、向こうから三人の田舎女(百姓女)がやって来るところ。

それをサンチョが、ドゥルシネーア姫だと言い張るところ、ここのところ。

いつになく、弱々しいドン・キホーテですね。

「まんまと悪ふざけに成功したサンチョは、ものの見事にだまされた主人のたわごとを聞いて、こみあげてくる笑いをかみ殺すのに一苦労だった。」(後篇第一巻、p.172, 173)という一文が、個人的にすごく気になりました。

類稀なる善良にして、好漢なる従士サンチョよ、それはいけないだろう、御主の人格を疑うぞ!

セルバンテスは、ひいてはその結果として、作家自身の人格までもが疑われるような、このような記述を、いったい、いかなる大いなる皮肉を込めて書いたのだろうか、ここは難しい・・・、わからない。

(え〜と、後日記3のさらなる後日記のようになってしまいますが、これが後篇第二十三章のモンテシーノスの洞穴の話と結びついてくるのですね。

しかし、それにしても、この物語は深いな。)

しかし、それにしても、後篇になって、サンチョがあまりにも饒舌、例の諺を交えながらしゃべる仕方にしても、ちょっと、いくらなんでも、それまでの前篇(でも確かによくしゃべりはしますが)に比べてしゃべり過ぎだな。

今、サンチョのこの変貌の理由について、作家セルバンテスにとっての、前篇(1605年)から後篇(1615年)へかけての、延べ10年にわたる作品制作の側面から考えています。(下記後日記4参照)

あとは、なんですか、前篇の風車に対する、後篇のライオンですか、これには、正直なところ、あまり心惹かれませんでした。

おそらく、セルバンテスは、彼一流の大いなる皮肉を駆使するために、要するに戦わないライオン、どんでん返しの大物役者をここに意図的に配置してきていますね。

やっぱり、あの風車=巨人に相対し釣り合うためには、なんたって、vs. ライオンだろうと。

しかし、これってなんだかアドバルーン的だなあ。

これだけの並外れた知性を備え、同時に大変な皮肉屋でもある作者だから、野球の投手で言ったら、なにか見せ球的な感じがする、どこか嘘くさい。

「こういうのを大衆は喜ぶんだよね」みたいな。

実際に、前篇が出版されて、それこそ大ベストセラーになって、「ほらな、やっぱりな、大衆っていうのは、いつだって、こういう風車みたいなわかりやすいものに飛びつくんだよな、思ってた通りだろ」みたいな彼の嘲笑が、思わず聞こえてくるようです。

そして、決め球である勝負球は、それとは別に水面下で着々と用意しているような、なにかそのような用意周到な、一筋縄ではいかない感じがするのです。

それよりは、個人的には、先の理由、後篇になって、前篇の中でも饒舌ではあったサンチョですが、なにゆえ、ここまでペラペラしゃべるようになったのかに、とても関心があります。

2023年7月14日

おっと、今日は、Quatorze Juillet だな!

とても懐かしいです。

和田 健

後日記4 :

このことを考えるうえでポイントになってくるのは、

前篇(1605年出版)の執筆開始年(仮にA年とします、以下同じ)、

前篇の執筆終了年(B年)、

後篇(1615年出版)の執筆開始年(C年)、

後篇の執筆終了年(D年)の4つの年で、これらは残された資料や文献等から、研究者の間で、おそらくは当然のことのように、すでに解明されていると思います。

もしかしたら、年月日まで、すでに特定されているかもしれません。

そうであれば、その論文を読んでもよいですし、まず、ここまでは、それほど問題なくわかると思います。

ここで、大切になってくるのは、B年とC年で、今、仮に (あくまで仮です) C-B=4年とします。

つまり、前篇を1604年に書き上げて、1605年に出版されて、大ベストセラーになり、1608年に後篇を書き始めた、みたいな。

この4年だな、この4年の間に、彼セルバンテスが何を考えたのか?

この4年間のセルバンテスの日常を、日記風に展開していったら、きっと、とても面白い小説になるだろうな。

僕は、ここでいまさら改めてお断りするまでもなく、もちろん専門の研究者などではありませんが、おそらく、この間に、彼が考えたことは、僕の仕事の場合に例えるなら、十分に使い切れなかった色と形はなんだったのか、せっかく、素晴らしくいい色や形が出ていたのに、もったいなかったな、サンチョこそが、芸術家として真に自分が創造したものだったなということに気づいたと言いますか、痛感したのではないかと感じます。

その発見だったり、後悔だったり、はたまた創造したという自負や喜びであったり、そうしたもろもろの様々な思いが凝縮されて、後篇のサンチョの爆発的な(と僕には十分に感じられます)おしゃべりへと、つながったのではないでしょうか。

「それは、ただのあなたの推測でしょう」って、それは確かにそうですけれど、ただ、制作者の立場って、常にそういうことを、振り返って考えると思います。

なんて言ったらよいのでしょうか、習慣的に、もうそういう日常的に身についたある種の癖のようなものとして。

つまりは、セルバンテスは、サンチョについて、若干しまった!と言いますか、「近所に住む農夫で、善良な人間だが、ちょっとばかり脳味噌の足りない男」(前篇第一巻、p.134)であり、ただの貧乏人の農夫であったはずのつもりが、あれ?予想もしない方向に成長してきたな、サンチョには自分自身を投影しやすいな、なにか身動きがとりやすいなと、サンチョにたまらない躍動感を感じたのではないでしょうか。

この身動きというのが、セルバンテスを考えるうえで、絶えずなにかキーワードになってくるような感じがします。

束縛のない身動きのとりやすさを、セルバンテスは最重要視しながら、常に求めているように思います。

おそらくは、彼の性格や気質に含まれているなんらかの傾向と、このことが、関連してくるのではないでしょうか。

もしくは、家族構成がもたらすところの彼の家庭環境が、このことに、影響を与えているのかもしれません。

まあ、その両方とも関係していると考えるのが、この場合は、妥当のように思います。

壮大なる「ドン・キホーテ」の物語・・・、これは究極のところ、作家セルバンテス自身にとっての自己治癒の作品なのではないでしょうか。

2023年7月17日

今日は、海の日か。

残念ながら、群馬県に海はありませんが。

和田 健

後日記5 :

このセルバンテス (1547-1616) という人は、空間認識能力とでも言いますか、空間識別能力とでも呼んだらよいのでしょうか、どちらもそのような日本語はないと思いますが、そうした能力が極めて発達しているように感じます。

優れた右脳をもっており、豊かな視空間性に恵まれていて、物事を常に即座に立体としてとらえることができるように思います。

「もっと簡単に言うと、なんなんだそれは?」と問われれば、運動神経やその感覚に優れているように思うのです。

400年以上も前の人生のどこかで、運動に慣れ親しんだ時期があったのだろうか。

別に比較するような問題ではありませんが、のちの時代の文豪であるディケンズ (1812-1870) や、ドストエフスキー(1821-1881) に比べても、その能力がひときわ高いように思うのです。

そういう意味では、非常にダンテ (1265-1321) の「神曲」的だなとも感じます。

だってそうでしょう、風車=巨人で視線を高くあげさせておいて、ライオン=地上に目を這わせ、モンテシーノスの洞穴=地下では、「ほとんど百尋にもおよぶ綱を買い求めた」(後篇第一巻、p.378)のですから。

また、「まるでゴムまりのように軽快な上下運動をくり返すその姿」(前篇第一巻、p.309) とありますように、前篇第十七章のサンチョの毛布(ケット)あげの一件などは、その典型的な事例だと思います。

この時、ドン・キホーテは、やむなく土塀の外からサンチョの姿を眺めていますよね。

つまり、僕が思うに下の毛布の方はあまり見えずに、ただサンチョが土塀ごしに空中を上がったり下がったりするのを目にする、このあたりにも非常に特異な立体感を感じます。

さらには、前篇第四十三章のドン・キホーテの宙吊りの体勢にも、空間の要素を強く感じます。

これとは反対に、人物描写も極めて優れているようでいて、ディケンズの「デイヴィッド・コパフィールド」や、ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」の登場人物たちに比べると、最高傑作のサンチョをもってしても、実はそれほどでもないように思います。

これがもし、ドストエフスキーだったら、村の司祭や床屋のニコラス親方の描写は、このくらいでは、まずすまないだろうなと思うのです。

後篇の第五章に、サンチョと妻の会話を展開するとても興味深い章があるのですが、これなども、ドストエフスキーでしたら、それこそ部屋の様子の、まずはとりあえず洗濯物の描写あたりから始まって、どこまでもとことん追求して執拗に書いてきますから。

「罪と罰」のマルメラードフもまたしかりです。

これは、どちらの技量が優れているとか、そういうことではなくて、ディケンズやドストエフスキーは、やはりまずなんと言っても人間に対して並外れた興味や関心があり、異様なまでの愛をもっているのに比べて、セルバンテスの場合は、人間に対して興味がないなどという訳では、もちろん決してありませんが、それよりもなによりもまず空間に、なにかどうしても惹かれてしまう、なにかそちらの方に自然と入り込んでしまう、という感じがするのです。

そして、この空間、乾いていますね、実に湿度が低い。

からっとしていて、気持ちよく乾いていますね。

そして、どこか底抜けに明るくて、さっぱりした爽快感のようなものさえ感じます。

だから、これまで400年以上にもわたって、万人に読み継がれてきたのだと感じます。

おそらくですが、このことと、スペインの気候風土との間にも、なんらかの関連があるように思います。

まあ、以上のようなことから、今日までに進んだ僕の思考をまとめますと、結論としては、

著者セルバンテスは、束縛のない空間の中に入り込んでは、そこに滞在することを心から愛し、自己治癒の物語である「ドン・キホーテ」をひたすら紡ぎ出している、というようなところあたりでしょうか。

もしかしたら、そこにいると、ほっとしたのかもしれませんね。

物語の中ではあるけれども、そこは誰も入り込んで来れない自分だけの世界であり、世間から隔離されているという安心感があったのかもしれません。

ドン・キホーテやサンチョは、すごく生き生きと躍動しているけれども、作者セルバンテスは、僕的には、逆になにか静かに閉じこもっている感じがするのです。

ちなみに、「カラマーゾフの兄弟」のスメルジャコフの原形は、「デイヴィッド・コパフィールド」のユライア・ヒープなのではないかというのが、僕の個人的な見解で、2021年6月6日の自分の日記に「夜ヒープとスメルジャコフの相関性に初めて気づく」と書いてありますが、つまりは、ドストエフスキーは、ディケンズの「デイヴィッド・コパフィールド」を100%読んでいるなというのが僕の考えなのですが、このことについて、どなたとも意見交換をしたことがありませんので、それ以上のことはわかりません。

2023年7月20日

和田 健