無題 2024 No.36

2024年9月

北軽井沢 作品 No.569

画布にアクリル

45.5×53.0 cm

Untitled 2024 No.36

September 2024

Kitakaruizawa Works No.569

Acrylic on canvas

17.9×20.9 in.

Sans Titre 2024 N°36

septembre 2024

Kitakaruizawa Œuvres N°569

Acrylique sur toile

45.5×53.0 cm

(その2から続く)

(©︎The New York Times, The church of Saint-Jacques in Illiers-Combray)

最後に、ウラジーミル・ナボコフが「ナボコフの文学講義」(河出文庫上巻) の中で、ディケンズの「荒涼館」を取り上げていることを知り読んでみました。

ナボコフの著作はこれが三冊目で非常に面白かったですが (特にこの中の冒頭部分の「良き読者と良き作家」は必読です)、問題の解明にはついに至らず、なんだかせっかく買ったのだから、そのあとの講義のギュスターヴ・フロベールの「ボヴァリー夫人」も読んでみたら面白くて、早速新潮文庫の「ボヴァリー夫人」を買い、ちらりとのぞいてみたら、字も大きくて眼の悪い僕にはこれはとても助かるなと思い、さあ明日から読み始めるんだろうなと思ったら、なぜかそうはいかなくて、もう今ここで読まなかったら、なんだかんだと言いながら、間違いなく読まないで一生を終えるぞと思い、突如として、そうです、あの世界一長い小説で岩波文庫で全14冊あるんですか、よく知りませんでしたがそんなこと (でも調べたら確かにそうでした)、とにかく、2024年8月30日になって読み始めたのでした。

え〜と、ここで改めてお断りするまでもなく、その本とはもちろん、マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」です。

そしたらなんと、いきなり物語の舞台が、ウール=エ=ロワール県 (Eure-et-Loir) のイリエ=コンブレー (Illiers-Combray) であり、その教会の非常にきめ細かなと言いますか、病的なまでの描写ですからね。

僕はフランス時代丸7年間の内、2年半を同じウール=エ=ロワール県のマントノン (Maintenon) で生活していましたので、もうこれはどうみても完全にジャストミートがまた来たな〜という感じです。

マントノンにアトリエ付きの住居が見つかったため、それまでのパリのモンパルナスの家から、思い切った決断をして妻と引っ越したのは、2008年9月1日でした。

長い間の念願がかない、ようやく買うことのできた、あの重くて頑丈なオランダ製のガゼルという自転車 (昔、僕らが子どもの頃、ラッパを吹きながら豆腐を売りに来た自転車に感じがよく似ています) のペダルを漕いでは、これまた重い画材をたくさん自転車に積んで、ああ、いったいどれだけ多くのウール=エ=ロワール県の町や村の教会を僕は実際に訪れたことだろう!

さらには、さすがにツールドフランスのお国だけあって、自転車をめぐる環境は日本とはまるで違い、日本のJRにあたるSNCFには自転車を置く専用のスペースまであり、でもまあ別にそれをあえて利用するまでもなく、ドアを開けたところに普通に自転車を置いても、誰も嫌な顔をすることもなく、それでガゼルを電車に積んでは目的地の駅で降りて、またペダルを漕ぎ出すというようなことをしていたものですから、行動半径が俄然広がりました。

並外れて美しかったアンシュ (Hanches) の教会の絵は、シリーズとなって始まり、「復活祭の週に私たちをパリから運んできた汽車の窓から見ていると」(岩波文庫第1巻、スワン家のほうへ、p.149) と書いてあるから、おそらくプルーストも車窓の風景として、その年によって一年ごとに交互に作付けされる麦畑や菜の花畑の中に、まるで浮かぶようなアンシュの教会を、エペルノン (Épernon) を過ぎたあたりで、その進行方向の右手に間違いなく観たのだろうな。

僕などは、この教会をよく観るために、パリのモンパルナスからマントノンへ向かう時には、決まって進行方向の右側の窓辺の席を、マントノンからモンパルナスに向かう時には、逆に進行方向の左側の窓辺の席を探しては座っていました。

でも、僕が一番強烈な衝撃を受けたのは、これは自転車ではなくて、自宅の大家さんが「ケンがそんなに地域の教会を巡っているのなら、一度連れて行ってあげよう」と車で回ってくれた3つほどの教会の中の一つ、ネロン (Néron) という小さな村の教会の (おそらくは手入れがあまりされていなかったがために) 草が生えっぱなしの敷地の裏側に回った時に、そこで観た無名の芸術家の名もない彫刻でした。

そもそも草が生い茂る中を教会の裏の戸口まで踏み込んで行く者などあまりいないだろうし、あの彫刻を観たのは、日本人では僕が初めてなのだろうか?

あの彫刻を観なかったら、僕は例えば、ヘルマン・ヘッセ の「ナルチスとゴルトムント」を読んでもわからなかっただろうな。

あとそれから、そうそう、マルカム・ラウリーの「火山の下」を読んだ時にも、シャルトルの大聖堂の描写が少しだけ出てきたっけ。

目標、なんとか1ヶ月に1冊、したがって14ヶ月後の2025年10月に読了!

そんな速読は僕には無理でしょう、どうみても(笑)。

Ken WADA, Saint-Nicolas Church 2, (The Old Church 20), September 2010, Maintenon, Eure-et-Loir, Watercolor and gouache on paper, 41.0×31.8cm

2024年9月10日

和田 健

追伸:「ナボコフの文学講義」の付録に、「荒涼館」についてのナボコフの試験問題の見本 (全部で21問) が載っているのですが、第1問を読んでおかしくて久々に心から笑いました。

その問題とは、

「1 なぜディケンズはエスターに三人の求婚者(ガッピー、ジャーンディス、それにウッドコート)を与える必要があったのか?」

これを大学生が講義のあとの試験問題として答えるのでしょうか?

ちなみに、あなたでしたらなんと答えますか?

こんなのはもう人生の黄昏に至った老人が、縁側でそれこそ夕暮れ時にでも、自分の豊かな人生経験を振り返りつつ考えてみても非常に難しい問題です。

それをまだ若い学生が・・・、でも出題するということは、それに対する採点基準のようなものが、ナボコフには明確にあったのだろうな、すごいな。

こんな講義や試験を続けていたら、それは当然、天才も生まれてきます。

(その1から続く)

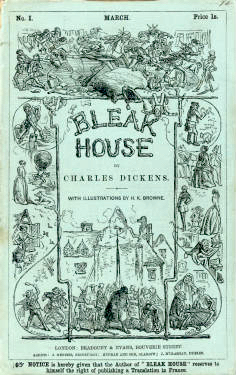

(©︎Wikipedia, Bleak House, Cover of first serial, March 1852)

さて本論。

まずは、ハロルド・スキンポールなる登場人物。

僕に言わせれば、彼はスノッブの一風変わった変態種のようなもので、ちょっとここでやっつけておきたい気持ちも強いのですが、僕が個人的にとても気になったのは、スキンポールはディケンズの全くの創造上の人物なのでしょうか、それとも知人の中に誰かこの手の人間がいて、そこから着想を得たのでしょうか?

つまりは、僕が関心をもったことは、後者であればよいのですが、仮に前者であったとしますと、ディケンズの中にこのスキンポールなる人物の原型が潜んでいたことになります。

まあもちろん、その両者の混合による造形ということも、十分にあり得るでしょうが、いずれにいたしましても、この人物は自己完結することによって自らを保存、維持しているとでも言いますか、本人に悪の意識がありませんので、他人の意見を聞き入れることができないため人間性の向上は望めず、非常に厄介な存在になります。

そして、ここがすごくディケンズの現代性を感じるところなのですが、今現在、この手のスノッブが確実に増えてきているように思います。

さて、物語全体を通して随一のとでも言いますか、最も善良なる人物はと言えば、それはやっぱり客観的にみて、ジョン・ジャーンダイスではないかと思うのですが、ジャーンダイスはスキンポールを他愛のない子供なのだとして、その残酷なまでに無責任な本質を見抜けていないですよね、それでスキンポールの死後に伝記が出版された時に、ジャーンダイスは痛烈に罵倒までされている (第4巻、p.351)、ここのところ。

間抜けとまでは言いませんけれども、それはいくらなんでも言い過ぎだとは思いますけれども、ディケンズが意図的にそのような設定にしてきていることは明らかであると思います。

なにかどうも、ディケンズは、ジャーンダイスにしても、エスターにしても、善良なる人物には特段の知性を与えていないですよね。

もう一人、真っ直ぐな気質のエイダやジョージはちょっとおいておいて、この物語の中には、もう一人善良なる人物がいて、それは破滅しましたけれども、実はリチャードですよね。

これも格別の知性は持ち合わせていないために、ジャーンダイス訴訟に巻き込まれて死ぬ。

反対にどうなんでしょうか、悪の方、タルキングホーン、それからリチャードの弁護士のヴォールズ、彼なんか相当悪いですよね、口を開けば「三人のむすめをかかえております」だとか、「トーントン渓谷で父親をやしなっております」(例えば第3巻、p.190) だとか、さも真人間のようなことを言っていますが、これはもちろんディケンズが故意にそのように言わせているのでしょうが、要は武器を扱わないだけの死の商人ですよね。

このヴォールズなどは、それでもまだスキンポールなどよりはまだまし?で、本人の心の中に悪事をはたらいている意識がありますので、それでよく言えば、自らの精神的なバランスをとろうとしてとでも言いますか、心の中の己の悪をとりあえず表面的にでも溶解するために、または心の中の悪を己に得心させるために、口を開けば決まり文句の善が、口を衝いて出てくるのだと思います。

昔「モンパルナスの灯」という映画で、モディリアーニが亡くなった直後に、すぐに作品にすり寄って来た画商を、思わず思い出しました。

つまりは、僕が言いたいのは、世の中の悪や不正というものには、実は非常に具合の悪いことに、えてして知性を伴うよということを、ディケンズは警告しているのではないだろうか。

それも作品を通して一読すると世間に対して訴えかけているようではありますが、おそらくは無意識下において作家本人に対しての自戒として。

これは結局、どういうことなのかと言うと、僕には書き手としての、制作者側としてのディケンズが、自らの心の中の善と悪のバランスを、登場人物たちを通して必死にとろうとしているのではないだろうかと、どうもそのように思えて仕方がないのですが、違いますでしょうか。

さらに言えば、交互に繰り返されてくる「エスターの物語」ですよね。

これは通常、ナラティブ「語り手」の問題として解釈されているようですが、僕にはこれも制作者側としてのディケンズが、性のバランスをとろうとしているように、なんだか必死に性的な中立を保とうとしているように思えて仕方がないのですが、これも違いますでしょうか。

さて、読んでいて途中から非常に気になったのですが、僕の究極の疑問は、次の一行に集約されます。

「ディケンズは、なにゆえ主人公エスターの容貌をこれほどまでに醜くする必要があったのか?」

え〜と、これはやっぱりどうみても尋常ではありませんよね。

ある特定の一人の女性の顔について、まあ一、二回触れるのでしたらともかくとして、エスターが病後の回復期にボイソーンの屋敷で化粧テーブルのうえにある鏡で初めて自分の顔を見た時の、

「わたしの顔はすっかりさまがわりしていましたーああ、すっかり、すっかりかわっていました。はじめ、その顔はとてもじぶんのものとはおもえませんでした」(第3巻、p.119)

から始まって、

「じぶんのかわりはてたすがた」(第3巻、p.148)

「わたしのかわりはてた顔」(第3巻、p.151)

「わたしの容姿がもうすこしまともだったとき」(第3巻、p.355)

「むかしの顔が消えさり、わたしになんの魅力がなくなっても、外見がまだましだった日々」(第3巻、p.355)

「わたしのみにくさ」(第3巻、p.355)

「わたしのさまがわりした顔」(第3巻、p.356)

「ねえ、不器量なあなた」(第3巻、p.357)

・・・と、このあたりでやめておきますが、ラストシーンの

「わたしの器量なんてたかが知れてますけれど、むかしのじぶんの顔のこと」

「たとえあれがあのままだったとしても」(いずれも第4巻、p.456)

に至るまで、ディケンズはいったい何回繰り返しているのでしょうか。

これはやはり作者と同じ男としての立場からみても、これだけ何度も一人の女の顔が醜くなったと強調するのは、ちょっとなにか異様な感じがしますと言いますか、端的に言って非常に残酷ですよね。

あとこれは、同じ重い病気 (一応、一般的には天然痘であると解釈されているようですが、実はどこにも具体的な病名への言及はありませんでした) が、要はジョー→チャーリー→エスターと感染している訳で、チャーリーのかわいらしい顔にはなにも変化が起こらないという非常に不可解な点があります、これはなんでなのでしょうか?辻褄がまるで合いません。

この疑問を解決するべく、インターネットで読める限りの日本語と英語の論文を手当たり次第にいろいろと読んでみましたが、専門の研究者の方はそういう考え方をするんだなとか、例えば、感染というものを通して誰々がジョーと見えない糸でつながっているとか、たくさん勉強にはなりましたが、問題の解決には結局至りませんでした。(*下記後日記1参照)

う〜ん、このディケンズの意図は難しいな、ディケンズがここに明らかに意図的に設定してきている真意が、僕にはわからない。

ラストではないな、エスターが玄関にすわって月を観てうんぬんのラストではないな、夫アランの「ならわかるだろ。きみはまえよりもきれいだよ」(第4巻、p.457) ではない気がする。

そんなことを書くために延延と何度もエスターが醜くなったなんて繰り返してこなくてもよい気がする。

しかしこれはあれですよね、これだけの力量の大作家のラストとしては、なにかちょっと物足りないなあ。

あとは考えられるのは、レディー・デッドロックとエスターの親子関係が、周囲にそれと知られないための予防線とでも言いますか、そのためのエスターの容貌の変化、両者の差別化を徹底してはかるため、これも弱いな。

なにか直感的に、これは聖書の内容と関連している気がしますが、その根拠が出せません。

聖書の中に「大切なものを失う者は、より豊かになる、より富める者になる」とでもいうような記述がなにかあるのでしょうか?

これは、あれでしょうか、ディケンズ自身もエスターにかなり残酷なことをしているなという意識は、執筆しながら当然強くあって、それで最後に「このしあわせな七年間」(第4巻、p.449) で始まるエスターの回想録をもってきた、要はハッピーエンドですよね、そのような構成にしてきたことは、誰でも容易に推察できると思うのですけれども、エスターだけを醜くしたその真意ですよね、必要性ですよね、ここがわからない、かなり難しい。

例えば、これはディケンズの身近に同じ重い病気にかかり容貌が変化した女性が実際に存在した、そしてその女性は、残念ながらその後幸せになることはできなかったと仮定したらどうなるだろう?

だから、エスターにはどうしても幸せになって欲しかった→これも違うな。

つまりは、僕が言いたいことは、エスターって、馬車に揺られてロンドンに向かうまだうら若い時から、厳しい代母 (実は母の姉である伯母) に育てられたため愛を求めてはいたけれども、たしかに愛を探してすごく求めてはいたけれども、ここが肝心なところなのですが、「グリーンリーフではしずかでしあわせな六年をおくりました」(第1巻、p.70) とありますが、その後には、エスターはすでに心根が善良であり正直でしっかりとしていますよね。

容貌が醜くなったことで、エスターの精神的な成長が、その後かなりの程度、エスター本人にもたらされたという感じが読んでいてあまりしない、伝わってこない。

(©︎BBC, Bleak House, 2005, Esther Summerson)

逆に、ディケンズがここは絶対に一歩も譲らなかった、「ハッピーエンド?そんなものになる訳がないだろ!」でもってきた感じがするところは、哀れなジョーの死ですよね。

そのためディケンズが、この場面では直接前に出て来て強く宣言して訴えています。

「御臨終です、女王陛下。御臨終です、貴族ならびに紳士の皆様。御臨終です、あらゆる有徳、無徳の聖職者の皆様。御臨終です、天与の憐情を心に宿す皆様。こうして我々のまわりで毎日、人は死んでいくのであります。」(第3巻、p.437)

これを初めて読んだ時は、かなりびっくりしました。

こんなことを言えるのは、書けるのは、これはもうディケンズしかいない、これは例えば、ドストエフスキーには書けない。

しかし、なにかが心に引っかかるのですが、逆に言えば、ちょっと風刺画的だな。

舞台、芝居、演劇、俳優、脚本、台詞・・・、なにかそうした感じのものにつながるようなエンターテインメント系の匂いが、印刷された紙の奥からかすかに漂ってくる気がするのですが、皆様は僕の意見をどのように思われますか。

(その3に続く)

2024年9月9日

和田 健

後日記1:

え〜と、見えない糸関連ということでしたら、僕は個人的には、レディー・デッドロックに焦点を当てて、いつもつんととりすましていますがと言いますか、正確にはなんとしてでもプライドを保って秘密を守り、いわく言い難い印象を人に与えつつ、たえずとりすましていなければならず、心の奥底をのぞくことなどまるでできませんが、

エスターの純真=内に秘めたるレディー・デッドロックの純真

であり、さらには、人間の苦悩にもちろん簡単に優劣などつけられませんが、親子関係という極めて特殊な観点から掘り下げた場合、

エスターの苦悩<レディー・デッドロックの苦悩

ではないかと思うのですが。

レディー・デッドロック、よかったですね。

生涯にただ一度だけ、一日の内のほんの短い間だけ、「チェズニー・ウォルドの緑地の森」の娘の「お気に入りの場所」(いずれも第3巻、p.126) で解放されて。

その後、解放されたのが死ではあんまりではないでしょうか。

別に悪事をはたらいた訳ではなく、結婚前にホードン大尉 (ネモ) と恋愛していた訳ですから。

これは、あれでしょうか、レディー・デッドロックのサー・レスターとの結婚は、父親のような保護者的な男性を求めてというような解釈なのでしょうか。

それで、ディケンズは、当初、エスターに同じく父親のような保護者的な男性を求めて、ジョン・ジャーンダイスなのでしょうか。

2024年9月13日

和田 健

ドストエフスキーを読んで疲れた時には、経験上、これは間違いなくディケンズが効くんです (笑)。

そう言う割には、僕がこれまでに読んだディケンズは、実はそんなに多くはなくて、「大いなる遺産」(上下巻)、「二都物語」(上下巻)、「クリスマス・キャロル」(以上いずれも新潮文庫)。

それに加えて「デイヴィッド・コパフィールド」(全五冊)、「ボズのスケッチ 短篇小説篇」(以上いずれも岩波文庫) くらいのものですが、それでもまあ一応、確信?のようなものをもって読み始めた「大いなる遺産」(今回は河出文庫、表紙の絵がとても素晴らしい!) の再読でしたが、なぜか上巻を読み終えたところでおしまい、残念。

引き続いて、以前から気になっていたミハイル・バフチンの「ドストエフスキーの詩学」(ちくま学芸文庫) の初読。

読了後、メルヴィルの「白鯨」(岩波文庫) の初読。

硬派であるとでも言いますか、本来の意味でとてもハードボイルドだなと感じたものの、なぜか上巻を読み終えたところでこれもおしまい、とても残念。

なんだか中途半端でモヤモヤして、これは非常によくないパターンだなと思いながら、再び苦しい時のディケンズ頼みで読み始めたのが「荒涼館」(岩波文庫全4巻) の初読。

ここで、ようやくタイムングがぴたりと合いました。

やっぱり読書は改めてつくづくその時の自分にジャストミートするかどうかですね。

そして、僕はディケンズの並外れた筆力を堪能しながら、この夏はもうほとんどすべて「荒涼館」とともに過ごしていたと言っても決して過言ではありません (笑)!

やや紋切り型な言い方にはなりますが「下層の労働者の生活を哀歓をこめて描き、世の不正・矛盾をユーモアを交えて批判してくる」ディケンズこそが、世界文学史上最大の作家だと言ってはいけないのでしょうか、そうではないのでしょうか。

そしてこの夏、これまで僕の中で長らくディケンズ 作品の堂々たる1位を占めていた「大いなる遺産」は、惜しまれつつもその座を譲り渡し、今度はそれに替わって「荒涼館」が燦然とその地位に輝いたのでした、とてもめでたし、パチパチ!

(©︎BBC, Bleak House, 2005, William Guppy)

今回は僕の読書の仕方としては初めて、ある程度読み進めたところで、2005年BBC制作の「Bleak House」を1回分観る、またある程度読み進めては「Bleak House」を1回分観るという、それがいいことかどうかはわかりませんが、変わったスタイルで読み進めてみました。

そして、この方式が途中から完全にタイミングが合ってきて、まあ、この辺でそろそろ一回分だろうと思って観ると、ちょうどその通りなんですよね (笑)。

実際にご覧になった方も少なくないかもしれませんが、このBBC制作のテレビドラマは全15回で、ざっくり言うと、初回のみが60分、あとは各回30分という構成になっていますが、これはBBCが国民的作家のためにその総力を結集したのでしょうか、僕は演劇のことはなにもわかりませんが、う〜ん、凄かった!

役者の知性が素晴らしいんですよね、つくづく役者は知性だなあと、やっぱりこの人たち、頭の方がかなりできるなあと。

特にこのエスター役の Anna Maxwell Martin という女優ですか、う〜ん、もうこれはエスターはこの人しかいないという感じでしょうか。

それから、ウィリアム・ガッピー役の Burn Gorman という男優、もうこれはちょっと原作以上にガッピー君ですよね、この演技力はすごいなあ〜!

まあ、スモールウィード老の孫のジュディーはいるのに同じ孫のスモール (バーソロミュー) がいないじゃないかとか、トニー・ジョブリング (偽名ウィーヴル) がいないのは何故なんだとか、原作との違いがいろいろ気にはなったのですが、時代考証が実に繊細で、例えば、当時のイギリスの貴族階級や上流階級がこれほど日常的に赤ワインを飲んでいたなんて、無知な僕はまったく知りませんでした。

それから、当時のパブのビールのジョッキは、なんと錫製なのですね。

うん?なんだか酒のことばかりに目がいっているな (笑)。

でもこれはあれですよね、自然発火するクルックは、ちゃんとジンを飲んでいますし、酒に関する階級問題もその描写が実に細かい。

つまりは労働者階級から中流階級を通して上流階級へと、酒もジン→ビール→ワインな訳ですね。

原作の『「おっと、待てよ!」一口飲んだ後、老人は目を細めて囁く。「これは大法官閣下の十四ペンスじゃない。こいつは十八ペンスのジンだ!」』(第2巻、p.141) というクルックの台詞は最高です。

(その2に続く)

2024年9月8日

和田 健